En tant que producteur-rice bio, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser aux cultures innovantes. Afin de préciser leurs atouts et leurs contraintes, la coopérative Biocer en partenariat avec Bio en Hauts-de-France a construit, partagé et valorisé des références technico-économiques sur ces cultures. Plusieurs objectifs sont poursuivis à travers ces cultures.

Se différencier et s’adapter au changement d’échelle de la bio

La disponibilité d’une offre plus grande en produits bio a entraîné dans le même temps un accroissement des attentes des consommateurs pour de nouveaux produits, bio locaux, régionaux, plus divers et plus équitables.

Ces nouveaux besoins offrent des débouchés en région pour certaines cultures telles que le quinoa, la graine de lin, le pois chiche, les haricots secs… par exemple. Ces nouvelles productions s’accompagnent parfois de la transformation et commercialisation en direct avec pour objectif d’apporter davantage de valeur ajoutée. Les marges brutes* visées pour certaines de ces cultures pouvant aller jusqu’à 2000 € / ha.

Développer l’autonomie protéique

Le Plan « Protéine » décliné en région Hauts-de-France a pour ambition de développer notre autonomie protéique. En valorisant davantage de légumineuses dans les assolements bio, les producteur-ices assurent davantage d’autonomie azotée dans leur système de production. C’est d’autant plus important que la réglementation bio évolue et restreint l’utilisation d’effluents issus d’élevages industriels. Les polyculteurs sans élevage sont donc impactés par cette évolution et s’adaptent d’ores et déjà par la mise en place de légumineuses cultivées de manière plus innovante : la lentille verte, noire, blonde, rose, le lentillon , le soja (à destination de l’alimentation humaine et animale), le pois chiche, le pois vert de casserie, le haricot sec blanc, vert, rouge.

Développer la diversité

Plus la bio se développe, plus les assolements se diversifient. C’est une assurance pour davantage de cohérence agronomique et économique.

Ces cultures apportent :

- De nouvelles espèces/familles dans les rotations : assurant une plus grande alternance entre cultures d’automne et cultures de printemps pour une meilleure gestion des adventices – de nouvelles familles avec des enracinements différents (quinoa de la famille des chénopodiacées, lin de la famille des linacées, chia de la famille des lamaciées…)

- Une meilleure valorisation de l’azote et moins de lessivage derrière luzerne (à travers l’implantation de colza par exemple)

- Une possibilité d’implanter certaines cultures plus tardivement et mieux maîtriser les désherbages ou rattraper certaines cultures (ex : sarrasin)

- Plus de diversité cultivée est aussi favorable à la biodiversité en général (colza, sarrasin, moutarde, tournesol sont très attractifs pour les insectes pollinisateurs et mellifères)

S’adapter au dérèglement climatique

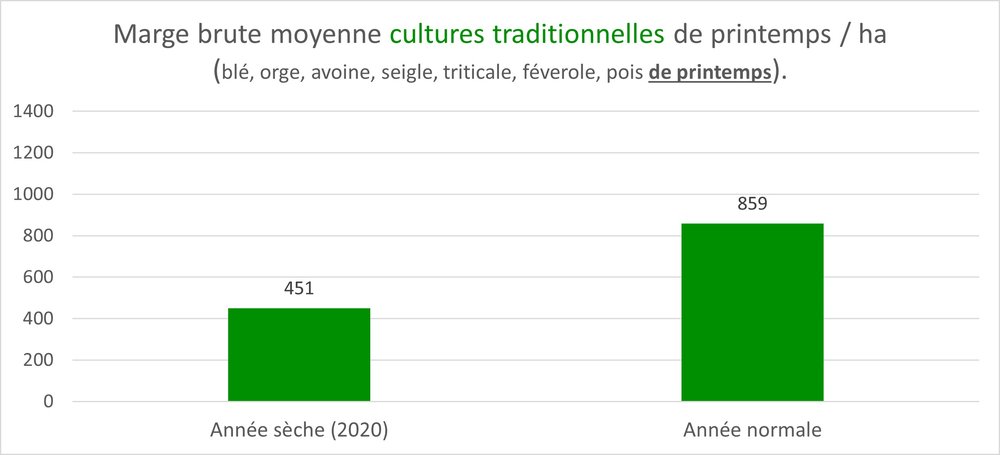

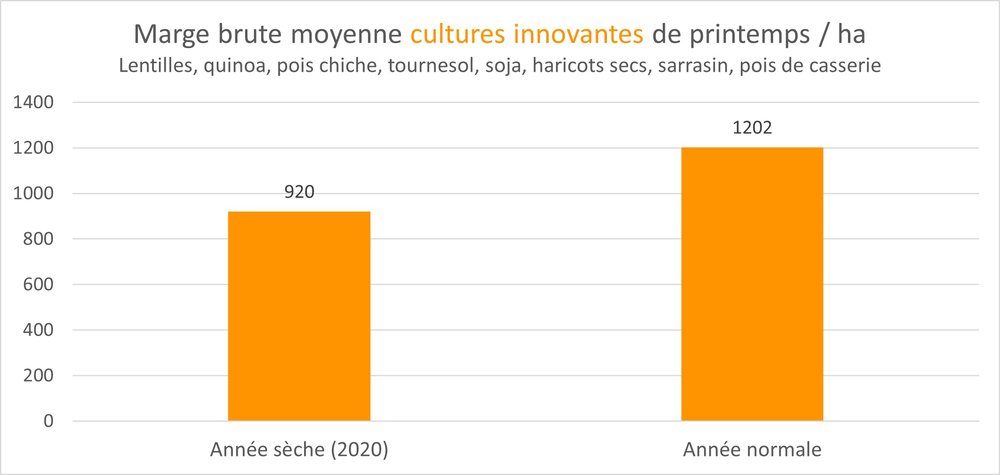

Ces nouvelles cultures peu cultivées sous nos latitudes jusqu’à présent, présentent dorénavant certains atouts face au dérèglement climatique. C’est le cas par exemple en 2020, caractérisée par une forte sécheresse : les producteurs en région qui avaient dans leurs assolements ces cultures innovantes ont été moins pénalisés par rapport à une année « normale » que les producteurs qui n’avaient exclusivement que des cultures de printemps traditionnelles (blé, orge, avoine, féverole et pois de printemps). Dans ce contexte, ce sont surtout le tournesol, le pois chiche, les lentilles, le lentillon et les haricots secs qui ont tiré leur épingle du jeu. Le soja et le sarrasin, exigeants en eau, n’étaient, quant à eux, pas à leur avantage. (cf. graphiques)

Comparaison marges moyennes : cultures innovantes / cultures traditionnelles en année sèche (2020) et en année normale.

Synthèse des expérimentations 2022 et 2023

Les deux cultures testées, tournesol et soja, présentent différents avantages : diversification de l’assolement, résistance à la sécheresse surtout pour le tournesol et apport d’azote pour le soja. Elles présentaient aussi des valorisations intéressantes.

En soja, maîtriser la levée et l’enherbement

Les deux années d’essai de soja ont permis d’observer des conditions pédoclimatiques différentes. En 2022, sur des sols limoneux-sableux profonds et dans des conditions sèches, les essais de soja ont été marqués par d’importantes pertes à la levée. Le recours à un semoir monograine pourrait pallier cette difficulté. La gestion de l’enherbement est aussi essentielle. Si l’année sèche a facilité la maîtrise des adventices en inter-rang (préparation et passage de bineuse), un des deux essais a été pénalisé par une levée de chénopode sur le rang de culture, non maîtrisée par un passage de herse étrille 15 jours post-semis. Une intervention en postsemis pré-levée pourrait être une piste. Les rendements ont atteint 15 et 16qx/ha.

En 2023, dans un contexte de limon argileux, la pluviométrie n’a pas permis d’intervention en pré-levée. Combinée à un nombre de pieds assez faible dû aux attaques de corbeaux, la pression en chénopode a été importante, malgré deux passages de bineuse. Deux passages d’écimeuse ont limité la montée en graines mais la parcelle n’a pas été récoltée.

Une bonne levée ainsi que la gestion de l’enherbement via le passage précoce d’outils en plein semblent ainsi être des facteurs importants de réussite de la culture. Le sec a aussi impacté les rendements.

Un essai d’association tournesol-sarrasin pour gérer l’enherbement

L’enherbement, particulièrement en fin de cycle, apparaît aussi comme un facteur limitant du potentiel de rendement du tournesol. L’essai mené en 2022 sur des cranettes montre une bonne maîtrise des adventices liée au contexte sec et aux deux passages de herse étrille ainsi qu’un binage. Le potentiel de rendement est intéressant au vu des conditions pédoclimatiques. La parcelle a cependant été récoltée dans des conditions trop humides en octobre ce qui n’a pas permis sa valorisation. Plusieurs pistes émergent de ce premier essai : semis plus précoce (5 mai dans ce cas), travail sur les outils de récolte et gestion de l’enherbement en fin de cycle via des plantes compagnes.

Ce dernier point a été plus travaillé en 2023. Un essai en limon profond a été réalisé en associant tournesol et sarrasin, essai dont les objectifs étaient : simplification du travail (pas de désherbage) et assurance d’une récolte (humide positif au sarrasin, sec positif pour le tournesol). Le semis a été effectué au semoir à céréales, avec écartement de 14.5 et des densités plus importantes (Tournesol : 300.000 gr.ha / Sarrasin : 55kg.ha). 2 binages ont été effectués pour une gestion de l’inter-rang. Sur le rang, la herse étrille n’a pas pu être passée. L’association permet un recouvrement plus important, efficace pour la maîtrise des adventices. La récolte montre cependant un rendement plus faible en tournesol associé : 8.3q/ha et 2q/ha de mélange sarrasin-tournesol. En comparaison, la parcelle en tournesol pur semé et biné en 45cm a donné un rendement de 12q/ha.

Solution de triage dans les fermes en région

Pour assurer la réussite des cultures innovantes, le triage est une étape indispensable pour séparer celles conduites en association et les mettre aux normes alimentaires. Il existe de nombreux outils plus ou moins onéreux, qui seront à réfléchir en fonction des capacités de la ferme, en voici 3 exemples ci-dessous. Mais avant de trier, pensez à ventiler, refroidir et sécher ! Ces étapes sont primordiales pour assurer la qualité de la récolte, ici les agriculteurs utilisent différentes techniques :

- en big bag, via des tubes de ventilation « Hot Spot » qui aspirent l’air (de 300 à 700 € pièce)

- dans la benne avec une grille au fond : attention à la régularité et la hauteur (pas au-dessus de 1,10 m)

- en cellule, ventilée par le bas

En fonction de l’humidité du tas, il est parfois nécessaire de chauffer l’air envoyé (via un bruleur devant le ventilateur par exemple) pour sécher plus vite. Une autre technique peut être le séchage au champ via le fauchage andainage.

Le choix du ou des trieurs :

- Le trieur rotatif : il vibre moins, le mouvement est plus régulier. Cela peut être à prendre en compte si la structure qui porte le trieur est fragile (aménagement dans bâtiment ancien), il lui faut du débit pour bien fonctionner

- Le trieur plan : permet plus de vibration, il est plus fin mais plus technique, il peut fonctionner sur de plus petits débits, et permettra d’obtenir un triage « destination semences » si besoin. Il convient de placer ces outils en hauteur au niveau de l’installation. Il faut donc prévoir un bâtiment haut et un élévateur. Ensuite le bon grain et les déchets descendent par gravité.

- Le trieur alvéolaire : pas assez de débit pour un premier triage en moisson, mais il permet un bon travail de finition (retirer la vesce et les cailloux). Attention, ne pas négliger le choix et nombre des grilles parfois nécessaire pour optimiser le triage. Il est important de faire des tests pour affiner les réglages au fur et à mesure. A vérifier : Pourcentage de vide, épaisseur de tôle (joue sur vibration), sens des trous longs. Il ne faut pas sous-estimer ce budget (autour de 100 à 300 €/grille). Une adresse : SA Petrus à Bancourt (62)

- Le trieur optique : à couleurs et/ou infrarouge, une nécessité pour la mise aux normes alimentaire. De petits trieurs (produits en chine) commencent à arriver sur le marché à un prix abordable, avec un SAV possible. Sinon, en région, Cap semences s’est également équipé d’un trieur optique mobile (couleur), qui peut être suffisant pour le pois chiche mais pas toujours pour la lentille, d’après des retours de producteurs. Coût de prestation : optique 180 €/t, complète jusqu’à 500 €/t

Questions essentielles à se poser pour concevoir son installation de triage :

Quelles graines et/ou quels mélanges de graines vais-je avoir à trier ? Quelles plantes adventices sont majoritaires sur ma ferme ? Quel type de triage sera le plus adapté à ce que je souhaite faire ?

Ensuite, se référer au schéma des différents types d’appareil de triage en fonction des caractéristiques des grains (figure 1). Le triage peut se découper en plusieurs phases : pré-nettoyage, nettoyage/séparation et finition.

Bilan de 5 années de suivi : de 2020 à 2024

Evolution des surfaces des cultures innovantes bio en Hauts-de-France

A l’échelle de la région Hauts-de-France (données Agence bio), les surfaces des cultures innovantes bio ont presque triplé en 4 ans pour atteindre 2 234 ha, soit 10% des surfaces de grandes cultures bio et conversion (contre 4% en 2020). Ce déploiement s’est surtout fait en tournesol, lentille et sarrasin, même si ce dernier diminue. Le soja a doublé en 2021 mais stagne depuis. Le haricot sec, le pois chiche et le quinoa restent anecdotiques en région.

A l’échelle de Biocer (qui collecte également sur la Normandie et l’Ile-de-France) elles se sont nettement accrues entre 2020 et 2021 (+25%) puis ont diminué progressivement sur les trois années suivantes. Elles représentent 7% de la collecte. La lentille (> 150 ha) déjà bien présente a pris le pas sur le lentillon d’hiver qui rejoint le tournesol, le sarrasin et le soja autour des 50 ha. Le pois chiche et le quinoa suivent les tendances régionales.

L’évolution au fil des années pour chaque culture a été influencée par le climat ainsi que le marché et ses événements marquants comme la crise du Covid et la guerre en Ukraine. En effet, cette dernière en 2022 a bouleversé les cours des marchés mondiaux même sur le marché bio, notamment en oléagineux et céréales. En réaction à ces aléas, les agriculteurs investissent ou se détournent de la culture.

Rappel des conditions climatiques de 2020 à 2024

Les 5 années de l’étude sont intéressantes pour évaluer la faisabilité de ces cultures en région puisqu’aucune ne se ressemble.

En résumé :

- 2020 : à part le mois de février fort excédentaire en pluie, année sèche (-14 % par rapport aux normales) surtout l’été et en novembre, températures moyennes supérieures aux normales saisonnières tout au long de l’année

- 2021 : précipitations légèrement supérieures aux normales (sauf en janvier, juin et octobre plus abondantes), températures dans les moyennes avec un printemps plus frais et un mois de décembre doux, peu d’ensoleillement, notamment en mai et juillet

- 2022 : exceptionnellement sèche jusqu’à l’automne (-30% par rapport aux normales) année chaude

- 2023 : printemps froid et humide, conditions pluvieuses à l’été au moment des moissons, inondation dans le 62 à l’automne

- 2024 : conditions humides avec des pluies en continu et douces toute l’année, petite période plus sèche l’été, grosse perte de rendement en céréales ( -40%)

Synthèse technico-économique par culture

Pour les légumineuses, on peut rajouter environ 200 à 300 € de marge/ha liés aux aides PAC (104 € en 2024) et les économies en fertilisants pour la culture suivante (lentille > lentillon >pois > soja > haricot sec).

- La lentille, à conditions de valoriser sa culture associée, et le lentillon, sont des légumineuses intéressantes d’un point de vue agronomique et économique à intégrer dans la rotation.

- Le tournesol, avec des charges assez faibles, l’est également d’un point de vue technique mais la maitrise de son prix est plus aléatoire, dépendant du marché.

- Le sarrasin, avec des charges faibles également et un effet nettoyant, reste intéressant à conditions de maitriser sa récolte précoce (le semer plus tôt, s’équiper de faucheuse/andaineuse) et/ou de résoudre le problème politique du prosulfocarbe !

- Le soja est plus adapté dans le sud de la région. Des pistes en cours de travail sur des débouchés en alimentation humaine pourraient améliorer la rentabilité.

- Le quinoa, avec des charges élevées, n’est pas adapté à toutes les fermes, plutôt celles intégrant du légume plein champ.

- Le pois de casserie, techniquement difficile et dans un marché peu porteur, est à mettre de côté.

Comparaison avec des cultures de référence

Afin de prendre du recul sur la place de ces cultures innovantes au sein des fermes de grandes cultures bio, il est important de pouvoir les comparer à la rentabilité des « cultures de référence » présentes en région comme les céréales (blé, orge brassicole, avoine flocon et maïs) et des protéagineux (féverole).

· Cultures innovantes VS cultures de référence

La marge des cultures innovantes (hors cultures anecdotiques) est supérieure aux cultures de référence en moyenne de 41€/ha. A partir de 2022, elles passent au-dessus de ces dernières lié à des bons rendements (année sèche), puis prennent vraiment le dessus à partir de 2023 notamment car les prix des céréales ont baissé, et leurs rendements étaient mauvais en 2024. Il parait donc intéressant, pour la résilience du système, de développer ces cultures dans la rotation.

Les cultures innovantes présentent une meilleure stabilité de prix comparativement aux cultures de références, avec néanmoins des variations de rendement plus fortes. In fine, la variation de marges est plus importante que sur les cultures de références. Cela rejoint l’enjeu en Agriculture Biologique de la diversité à savoir : maintenir des cultures de références tout en développant des cultures innovantes.

· Cultures innovantes ou céréales ?

La marge brute moyenne pluriannuelle sur 5 ans du haricot sec, du lentillon et de la lentille est supérieure à celle des 3 principales céréales, autour des 1 000 €/ha. Elle est similaire pour le tournesol. Elle est inférieure, autour de 600 €/ha, pour le soja et le pois chiche à charges opérationnelles égales. Le sarrasin, à cause des déclassements, est deux fois moins rentable mais ses charges sont les plus faibles.

Conclusion

Ce travail d’analyse met en exergue l’enjeu de poursuivre la diversification des assolements, des rotations et des débouchés en Agriculture Biologique.

A l’image de ses fondements, la bio repose sur la diversité et l’innovation. Face aux impacts du dérèglement climatique et du contexte géopolitique, les résultats démontrent l’intérêt à la fois :

- de maintenir des cultures de référence qui présentent une forme de « stabilité » en termes de rendement,

- de développer des cultures innovantes qui assurent une forme d’adaptation au dérèglement climatique et des opportunités économiques sur le marché même si ces cultures sont encore parfois aléatoires en termes de réussite technique.

Ce dernier point nous incite d’ailleurs à identifier les facteurs de réussite des cultures innovantes en termes d’itinéraire technique, de conditions de récolte, stockage, triage et valorisation.

- Pour cela se référer aux fiches techniques.

CONTACTS

Corentin Cnudde : conseiller animateur grandes cultures versant sud, 07 87 32 40 85 / c.cnudde@bio-hdf.fr

Hélène Plumart : conseillère animatrice grandes cultures versant nord, 07 87 32 26 10 / h.plumart@bio-hdf.fr